Muchas de las personas que son diagnosticadas de cáncer de mama, próstata o cánceres ginecológicos deben tomar tratamiento hormonal para controlar la enfermedad. Se trata de medicamentos cuyo objetivo es reducir la influencia de las hormonas sexuales sobre las células para ralentizar el avance de la enfermedad (si es que no ha podido eliminarse el tumor), y también para evitar las recidivas o que el cáncer ya eliminado vuelva a aparecer. En principio, son todo ventajas, pero como ocurre con todos los medicamentos, hay efectos secundarios. Para el caso: el dolor articular cuando se toman inhibidores de la aromatasa (IA).

Los IA (de nombre genérico o comercial anastrozol o Arimidex; exemestano o Aromasin; y letrozol o Femara) se dedican a bloquear una enzima que transforma un tipo de hormona «sin sexo definido» (la aromatasa), en estrógenos en la mujer o en testosterona en el hombre. Dicho más fácil: en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama positivo a estrógenos, el exceso de éstos resulta un problema para tratar la enfermedad o prevenir su reaparición, así que, para reducir la cantidad de estrógenos en la sangre, se prescriben los IA.

Como decíamos, uno de los posibles efectos secundarios de los IA es el dolor articular (artralgia) o incluso muscular (mialgia), y puede darse hasta en el 70% de las pacientes de cáncer de mama (60% en caso de mialgias). Ese dolor tiene dos posibles consecuencias nada recomendables:

- La paciente se vuelve sedentaria porque el dolor le dificulta realizar cualquier tipo de actividad, sea o no ejercicio físico.

- La paciente abandona el tratamiento porque no aguanta el dolor.

Según algunos estudios, las articulaciones más afectadas son las de las rodillas y las de los dedos, mientras que las mialgias se presentan más globalmente (extremidades superiores e inferiores, espalda…). Realmente puede ser una situación muy frustrante, y aunque el tratamiento hormonal tiene fechas de inicio y fin porque se prescriben para tomar durante 5-10 años máximo, no es aceptable mantenerse inactivo durante todo ese tiempo.

Retomando por un momento el tema de siempre, recordemos que el ejercicio físico es una herramienta adicional al tratamiento oncológico de muchísimo valor. Hace no mucho lo tratamos desde la perspectiva celular, pero también tenemos que recordar las cuestiones más básicas: hacer ejercicio físico es saludable y preventivo de otra serie de enfermedades como las cardiovasculares (hipertensión, colesterol alto, infartos, ictus…) o las metabólicas (obesidad, diabetes…). En conclusión y como recalcamos muchos compañeros de Ciencias del Deporte: no moverse no es opción.

De ese modo, analizando qué tipo de ejercicio es viable cuando la persona tiene artralgia secundaria a los IA en una serie de estudios realizados, se encontró que:

- El ejercicio cardiovascular (caminatas, marcha nórdica…) resultó beneficioso para reducir el dolor y la rigidez articular.

- Programas que combinaban entrenamiento cardiovascular y de fuerza eran aún más potentes en sus beneficios sobre la sintomatología dolorosa.

- Actividades cuerpo-mente como el yoga o el tai-chi, aunque tenían mucha adherencia (las personas que hicieron el programa, faltaron muy poco a las sesiones), no terminaron de impactar sobre la cuestión, aunque se mejoraran otras facetas (flexibilidad, por ejemplo).

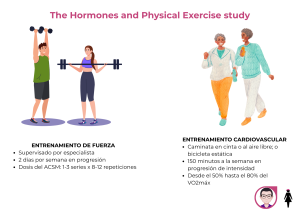

En conclusión, la evidencia indica que seleccionar programas de ejercicio físico combinados sería la mejor opción. Los autores de ese trabajo, proponen incluso un diseño concreto: el programa HOPE (The Hormones and Physical Exercise study)

En sus resultados, encontraron que aquellas mujeres que realizaron el programa de ejercicio tenían puntuaciones de dolor articular un 30 % más bajas que mujeres que no participaron y mantuvieron su vida habitual. Eso supone que de sufrir dolor a niveles moderados, pasaron a niveles más leves (de 6 a 4 puntos es escala 0-10), y por supuesto también mejoraron su capacidad cardiorrespiratoria, su fuerza y su composición corporal. Un éxito sobre el que, de todas formas, es necesario recalcar una serie de cuestiones:

- El entrenamiento de fuerza estaba supervisado por un profesional especializado en ejercicio físico en población oncológica. Los ejercicios pueden ser comunes entre personas, pero algunas de ellas pueden necesitar ajustes o adaptaciones que hay que saber hacer para no perder el foco del ejercicio.

- El programa HOPE tenía una duración de 6 meses. Inmediatez y permanencia no son términos compatibles cuando hablamos de ejercicio físico. Se necesita tiempo y constancia para conseguir resultados (como pasa con todo lo bueno).

En conclusión, seguir insistiendo en que el proceso oncológico tiene muchas trabas, consecuencias y problemas asociados, pero contamos no sólo con las posibilidades de la medicina, sino también con el empuje adicional que nos da el movimiento.